Geifernd vor Zorn, als zerstörender Komet oder Schlächter der Freiheitsstatue, in einer Bildmontage mit Hitlergruss, auf einem Graffito mit Hakenkreuz: Die Bildredaktionen der traditionellen Medien sprühten lange vor Kreativität bei der Darstellung von Donald Trump.

Das Ziel war klar: Die Dämonisierung seiner Person. Oder wenigstens ihre Blossstellung. Selbst die sonst meist nüchterne NZZ schien jeweils lange im Archiv zu kramen, um eine ungünstige Aufnahme von Trump zu finden.

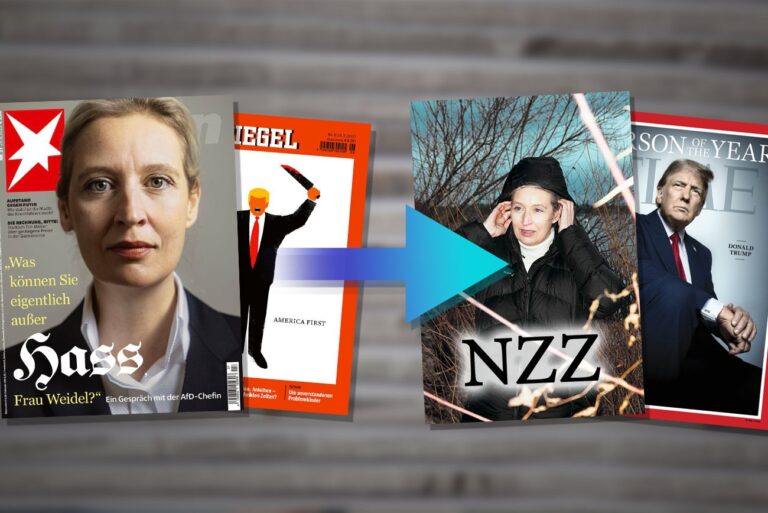

Etwas heruntergedimmt erlebten andere Politiker das Gleiche: Viktor Orbán, Herbert Kickl und natürlich Alice Weidel, welcher der Stern auch schon die Überschrift «Hass» in altdeutscher Frakturschrift gönnte.

Das scheint vorbei. Der Ton bleibt scharf, aber die Bildsprache hat sich schleichend gewandelt.

Der Spiegel zeigt Trump und Chinas Premier Xi Jinping als entschlossene Staatsmänner beim festen Händedruck. Bei der FAZ sehen wir die beiden in aufrechtem Gang bei der Abnahme einer Militärparade, ganz Herren der Lage.

Die Süddeutsche Zeitung, früher führende Kraft beim Aufspüren unvorteilhafter Momentaufnahmen von Donald Trump, präsentiert ein kunstvoll beleuchtetes Foto, das als Poster bei der Maga-Bewegung hängen könnte. Sogar Watson verzichtet nun hin und wieder auf Trump mit offenem Mund oder missverständlicher Armbewegung.

Erste Risse weist die mediale Brandmauer auch in der Berichterstattung auf. Die NZZ publiziert urplötzlich ein langes Interview mit Viktor Orbán und porträtiert Alice Weidel ganz persönlich.

Nur einer darf vorerst weiterhin nicht mit der Gnade von Fotografen und Bildredaktionen rechnen: Wladimir Putin. Angesichts der Entwicklung würde es aber nicht überraschen, wenn selbst er plötzlich als «Väterchen Putin» mit nachsichtigem Lächeln ins Bild gesetzt würde.

Die Menschen sind allgemein nicht so dumm, für das sie immer verkauft werden. Das müssen auch die Medien zugestehen, und irgendwann ist jedes Narrativ bis zum Erbrechen durchgekaut, jede Zote gemacht, alle Peinlichkeiten gesagt. Langfristig kann sich Realismus durchsetzen der besagt, dass alles Bashing nichts gebracht hat. "Leuchtendes" negativ Beispiel sind aber SZ, ARD/ZDF, Frankfurter Rundschau und das regierungsnahe, linke K(r)ampfblatt das sich "Spiegel" nennt...nimmt die einer noch ernst?

Das ist heute halt so. Wendehälse und Windfahnen wo man hinschaut. Die gegen den Strom schwimmen habens immer schwerer. Darum blieb ich bei der WW hängen, da ist bis jetzt auch die Meinungsfreiheit gewährleistet. DANKE!

Aus dieser wundersamen Wandlung spricht nichts weiter als politische Gleichschaltung. Da knirscht man zwar noch mit den Zähnen bei Trump, aber seine Wirkung lässt sich nicht leugnen. Etwas später ist damit Wladimir Wladimirowitsch Putin dran : wenn in Kiew die weiße Fahne hochgezogen ist und die EU auf allen Vieren nach Öl und Gas vor drohendem Untergang betteln wird.