Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.

Das Nutzen der Kommentarfunktion bedeutet ein Einverständnis mit unseren Richtlinien.

Scharfe, sachbezogene Kritik am Inhalt des Artikels, an Protagonisten des Zeitgeschehens oder an Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist erwünscht, solange sie höflich vorgetragen wird. Wählen Sie im Zweifelsfall den subtileren Ausdruck.

Unzulässig sind:

- Antisemitismus / Rassismus

- Aufrufe zur Gewalt / Billigung von Gewalt

- Begriffe unter der Gürtellinie/Fäkalsprache

- Beleidigung anderer Forumsteilnehmer / verächtliche Abänderungen von deren Namen

- Vergleiche demokratischer Politiker/Institutionen/Personen mit dem Nationalsozialismus

- Justiziable Unterstellungen/Unwahrheiten

- Kommentare oder ganze Abschnitte nur in Grossbuchstaben

- Kommentare, die nichts mit dem Thema des Artikels zu tun haben

- Kommentarserien (zwei oder mehrere Kommentare hintereinander um die Zeichenbeschränkung zu umgehen)

- Kommentare, die kommerzieller Natur sind

- Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sind

- Kommentare, die mehr als einen externen Link enthalten

- Kommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthalten

- Kommentare, die nur einen Link enthalten ohne beschreibenden Kontext dazu

- Kommentare, die nicht auf Deutsch sind. Die Forumssprache ist Deutsch.

Als Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden. Weiter behält sich die Redaktion das Recht vor, Kürzungen vorzunehmen.

Meine Mutter wurde in Reich III Opfer aufgrund des jüdischen Namens..Viele meiner christlichen Freunde sind Kriegsgeschädigte,deren Eltern teilweise tot sind oder traumatisierte Vertriebene Die Christen (im Kern Reformjuden) hat man am Ende des Krieges geschlachtet.Die Hierarchie der Opfer zerstört Deutschland und Europa und Simmel hatte die offenbar nicht.Ich danke für die Rezension seines Werkes/.Hitler wird falsch geframet.Er gehört zu internationalen Piratennetzwerken.

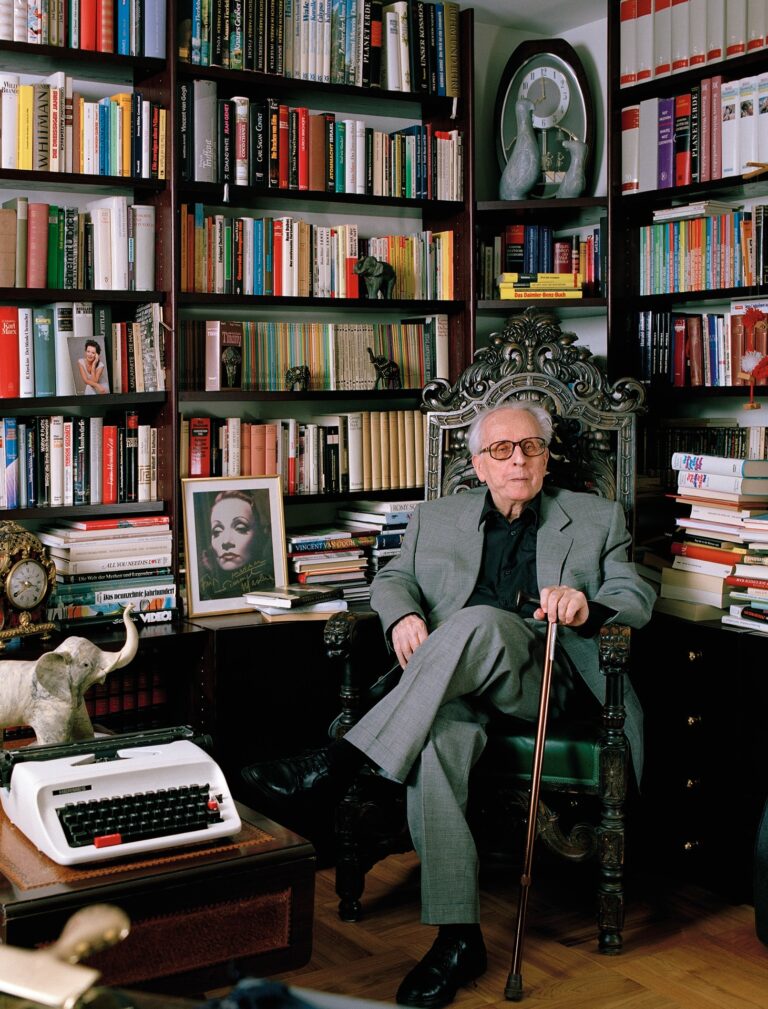

Vielen Dank für Ihre Würdigung, Herr Fuss! Es wäre wunderbar, wenn Simmel nun neu entdeckt wird und - vom Staub der alten Vorurteile befreit - wieder neue Leserinnen und Leser findet. Die meisten seiner Werke sind antiquarisch noch erhältlich, und der "Kaviar" ist eben in einer Jubiläumsausgabe neu herausgekommen, als Begleiter meiner Biografie.

Danke für die Würdigung! Simmel hat mehr Menschen zum Lesen angeregt, als alle "Großintellektuellen" seiner Zeit zusammen. Der erste Film, den ich in meiner Kindheit im Westfernsehen sehen durfte, war "Robinson darf nicht sterben". Als ich dann später "rübergemacht" war, standen seine Bücher überall in den Regalen. In der "Zeit", datiert 31.03.1989, vor fast exakt 35 Jahren, las ich die anrührende Novelle(?) "Das Böse tut niemals siegen". Bei Zeit-Online im Archiv (4 Seiten) immer noch abrufbar.